論壇の30代「超新星」斎藤幸平 VS 森田真生

2人に共通するのは、上から目線でものを言う従来のインテリや知識人のにおいが一切しないことだ。

2021年7月号

LIFE

by

貴船かずま

(評論家)

論壇の世界に30代の「超新星」が現れた。経済思想家の斎藤幸平(34)と独立研究者の森田真生(36)。1981~95年に生まれた「ミレニアル世代」と呼ばれる。デジタルが当たり前の時代に生まれ、ITに高い親和性を持ち、政治観をはじめ、キャリアの選択、商品選びから購入に至る方法まですべてが目新しい。そんな世代から誕生した論客が社会に向かって発言する時代が到来した。

マルクスの到達点を解読

「マルクス主義を使わない手はない」

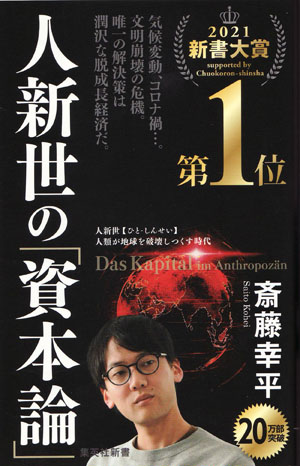

斎藤が昨年9月に刊行した新著『人新世の「資本論」』(集英社新書)は発行累計部数が30万超の大ベストセラーとなっている。主張はずばり脱成長。斎藤は同書の中で「気候危機や格差社会の根本原因である資本主義に緊急ブレーキをかけ、脱成長を実現する必要がある」と強調し、若者を中心とする幅広い世代から支持を受けた。タイトルの「人新世」とは「ひとしんせい」または「じんしんせい」と読み、人類による経済活動が環境を破壊している時代を意味する。「資本論」は資本主義のメカニズムを解析し問題点を鋭く分析したドイツの経済学者カール・マルクスの代表著作だ。

ソ連時代を知る40代以上の人には、マルクスといえばソ連体制下のマルクス・レーニン主義を想起し、ソ連の崩壊と共に「既に失敗した思想」との思い込みがある。しかし、物心が付いたときにソ連が消滅していた斎藤にはその偏見がない。マルクス全集を編集する国際的プロジェクトに参加。手付かずだった晩年の研究ノートを解読し、「脱成長により潤沢な社会に移行する」というのが思想の到達点だったと解き明かした。

斎藤の研究の原点は高校卒業後に進学した米国の大学で、ハリケーンの被害に遭った地域にボランティア活動に出向いた体験にあるそうだ。貧しさにあえぐ黒人の姿を目にし、確かに存在する経済格差、それを生み出し続ける資本主義社会のシステムの歪みを体感した。資本主義とは価値増殖と資本蓄積のために絶えず市場を開拓していくシステムであり、その過程でどれだけ人間同士で収奪を繰り返そうが決して止められない。利潤を増やすための際限の無い運動こそが本質だと実感したのだ。

では資本主義に代わる体系的な議論はあるだろうか? 歴史を振り返るとマルクス主義があった。「使わない手はない」と悟った斎藤は、多くの人の共感を得るために重要な切り口を提示するに至る。環境問題である。気候危機には目に見える形で左右のイデオロギー対立が生じず誰もが自分事として捉えられると考えたためだ。

脱炭素化の取り組みは世界で広がりをみせるが、あらゆる場面で資本主義の本質が顔をのぞかせる。斎藤がよく引き合いに出す例がマイバッグだ。日本ではレジ袋が有料となりマイバッグを持つことが定着しつつあるが「2千円以上お買い上げで進呈」「異なるカラーバージョン登場」などと多種多様なものが開発され消費されていく。マイバッグの開発と廃棄にかかるエネルギーはお構いなしだ。

どうすれば資本主義から脱し社会の仕組みを転換できるだろうか。その方法として斎藤は、水道や電力、医療、教育といった基礎的なサービスを住民が管理に加わる「コモン(共有財)」に切り替えるよう提言する。パリやバルセロナなど欧州の都市での取り組みに言及しながら、休日を増やすなどして労働をスローダウンすれば、成長主義の悪循環から解放され二酸化炭素の排出も低減できると語る。

環境破壊により地球の歴史上6度目の生物大量絶滅の危機のタイムリミットが迫り、同時に先進各国では経済格差も広がる。世界に目を転じると米大統領選挙で民主党候補のバーニー・サンダースが大学生を中心とする若者から圧倒的な支持を受け、スウェーデンの環境活動家グレタ・トゥーンベリの発言が世界を駆け巡る。ミレニアル世代、下のZ世代への共鳴の連鎖は、資本主義の限界を若い世代ほど感じ取っているからだろう。

斎藤は東京大学を中退し米国の大学に進みマルクスを学んだ。世間からはズレているとしかいいようのない異端ぶりだが、もう一人の俊英、森田も負けていない。親の仕事の都合で幼少期を米シカゴで過ごし、東京大学に進学。当初は文系だったが途中で理系に移り数学と向き合うようになった変わり種だ。

デビュー作にして小林秀雄賞を受けた2015年刊行の『数学する身体』(新潮文庫)は衝撃を与えた。人間の身体的延長として数学を捉え「人間はなぜ数学をするのか」を清冽な文体で表現した。チューリングと岡潔という2人の数学者が歩んだ道を辿り直し、究極的に人の「心」の探求に繫がっていくとつづる。それは、つまり数式に表れるような形式化という脱身体化の極致に行き着いた数学を、心と体という人間に還元していく営みでもあった。

子供の成長が思考の出発点

「人はなぜ数学をするのか」

4月の新刊『計算する生命』(新潮社)はその続編としての位置づけで、計算がいかにして人間の認識を広げてきたのか、翻って計算は人間の認識を広げることができるのかを問う。ユークリッド、デカルト、リーマン、カント、フレーゲ、ラッセル……。数学の歴史に名を刻む偉人らの業績を振り返りながら、数学がしばしば、人間がそれまで経験したことのなかった、新しい認識の可能性を開拓してきた事実を突きつける。

現在、世界は新型コロナウイルスによるパンデミックという未曽有の状態にある。どう対処すればいいのかわからない「まだ意味の定まらない」現実を前に、私たちはどうすればいいのか、そのヒントを数学は教えてくれるとも解いている。「危機」として捉え怯えるのでも「正しさ」にすがるのでもない、まだ意味がないものと意味がないまま付き合ってみてはどうかと提案するのだ。例えば「イス」を座る道具として認識していない子供は、倒したり引きずったり下に潜ったりと意味をどんどん拡張していく。子供のこの「遊び」の感覚で、新しい意味を探してみれば未知の世界を乗り越えられる。そう森田は訴える。

2人に共通するのは、上から目線でものを言う従来のインテリや知識人のにおいが一切しないことだ。斎藤は米国でのボランティア体験、森田は5歳の息子が指を折り数を数える姿を目の当たりにしたことが思考の出発点にある。つまり原体験を基に、その延長線上に過去の偉人の業績を学び、自らの血肉にして一般に広く伝わる言葉で発信している。だから読者は素直に受け入れられるのだ。