無名人の戦後史 「後列のひと」を読む

右も左も真っ暗闇。こんな世相だからこそ、「自分はこう生きてきた。あなたはどうする?」と語りかけてくる。

2021年10月号

LIFE

by

小北清人

(ジャーナリスト)

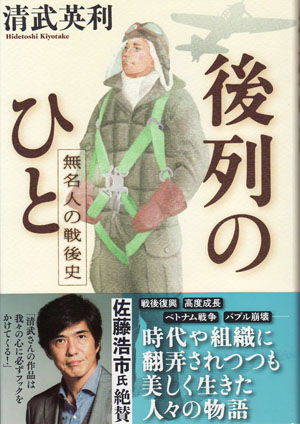

立ち寄った書店で、刊行されたばかりの『後列のひと 無名人の戦後史』(文藝春秋)を買って読み始めると、ふと、四十数年前に見た1本のアメリカ映画が頭に浮かんだ。『カッコーの巣の上で』である。

たぶん、映画の原作となったアメリカ文学の名作、ケン・キージー著の同名小説の日本語訳がこの6月に復刊されたと何かで読んだせいだ。それで脳のどこかが反応したのだと思う。

刑務所の強制労働を逃れようと精神異常を装い、精神病院にもぐりこんだ男・マクマーフィは婦長による異常に厳しい管理体制に反発、患者たちを巻き込みつつあの手この手で病院に反抗する。ついには病院からの脱走を計画するが……。社会の抑圧と人間の尊厳を追求したアカデミー賞主要5部門受賞の名作。日本公開は1976年。

当時、北海道の真ん中あたりの街の高校生だった筆者は駅前にあった映画館で見た。主演ジャック・ニコルソンの生々しい演技がいまも記憶に残る。

この寓話的な映画と、実在の人たちを取材して書いた清武英利著のこのノンフィクションを並べるのは、妙なことかもしれないが、「組織のいうがままにはならねーぞ」という反骨のテイストは似ている。テーマはとても普遍的だ。

「後列のひと」とは、どういう人のことか。清武氏は言う。

「ふだんは後方の目立たない場所にいて組織を支えているけれども、筋が曲がったことがあれば、組織に抗い、ケンカも辞さない。あるいは、時代や組織に翻弄され、挫折したとしても、屈せず、這い上がる。そんな人たちですね」

矜持を見せた「文藝春秋」

兄を故障頻発の練習機で「特攻」させた戦争を憎み、「人間には生まれ変わりたくない」とジャガイモばかりを描く老画家。

日本の敗戦後もベトナムに残り、ベトコンに軍事指導をした沖縄出身の元日本兵。

空き瓶の回収業者から身を起こし、「六本木筋」の異名をとった老練の先物相場師。

退職後、相次ぐ病魔に見舞われながら、背筋をシャンと伸ばして命を全うした元駐在所のおまわりさん。

整理回収機構で「回収の鬼」と呼ばれた元銀行マン。「会社の評価がいつも正しいわけではないし、人生の物差しでもない」と高校の校長に転身した。

福島原発事故の3週間後に東京電力に入社した配電保守担当の作業員。

東大を去って苦難に直面したが、道を一人で切り開いた「日本ロケットの父」糸川英夫。

カネはなくても「なんとかなるさ」の精神で生きる80代の報道写真家・石川文洋――。

月刊「文藝春秋」での連載を加筆・修正した。それぞれの人生をたどる18のストーリーが「戦争」「戦後復興」「高度成長」「ベトナム戦争」「バブル崩壊」など時代のキーワードで束ねられ、全6章で構成される。派手さはないが、昭和、平成、さらに令和と続く歴史の表と裏を個人の人生を通じて描いた労作だ。文藝春秋も、老舗出版社としての矜持を見せたともいえよう。

清武英利氏

清武氏は読売新聞記者出身で、東京本社社会部時代には経済事件や金融機関破綻の取材で率いたチームが「清武軍団」と他社に恐れられた。編集委員などを経て2004年に読売巨人軍球団代表兼編成本部長に就任。育成制度などに力を振るったが、11年に球団の人事問題を「告発」、役職を解任された。

その後はノンフィクション作家となり多くの作品を発表。14年に『しんがり 山一證券最後の12人』で講談社ノンフィクション賞受賞、18年には『石つぶて 警視庁二課刑事の残したもの』で大宅壮一ノンフィクション大賞読者賞を受賞。作品のドラマ化も相次ぐ。

解任後に一介の書き手として「復活」、その健筆ぶりは、彼自身が「後列のひと」で描いた、組織に異論を唱えて挫折したものの再起した人々の姿と重なる。

筆者が清武氏に初めて会ったのは08年、勤めていた新聞社系雑誌記者として、巨人のリーグ優勝とチーム再生の話を聞くため東京・大手町の球団事務所を訪ねたときだった。いまも覚えているのは「子供のころは西鉄ライオンズのファン。王選手と対決する阪神の江夏豊投手が好きだった」と彼が言ったこと。宮崎県出身で京都の立命館大卒という経歴からすれば「さもありなん」なのだが、どこか「強い反骨気質」を感じた。

一人になった清武氏がこれまで長編ノンフィクションで描いてきたのも、経営破綻した山一証券で最後まで清算業務を続けながら真相究明に取り組んだ社員を描いた「しんがり」といい、外務省機密費流用事件を掘り起こした警視庁捜査二課の刑事を活写した「石つぶて」といい、組織の圧力に屈しない「敗れざる人」ばかりだ。

この国を信じていいのか?

「私は後列の人たちと出会い、取材することを、喜びとして生きている。すごいなこの人は、と思う人を、埋もれさせず、書き残していきたい。そのために我々の仕事はあるのではないかと思う」と清武氏は言う。

長引くコロナ禍、格差社会の拡大、不満と鬱屈が蔓延しギスギスするばかりの人間社会。無差別的な通り魔事件が相次ぐ。かつてなく世知辛い世の中、人間砂漠のようである。

森友学園への土地売却に絡み上司に公文書改ざんを命じられ、抵抗した末に改ざんに手を染めさせられた近畿財務局職員・赤木俊夫さんの自殺は、いざとなれば組織がどれほど非情になれるかを物語る。昭和30年代の松本清張の犯罪小説のような事件がいまの日本で起きている。

鶴田浩二が半世紀前に歌った『傷だらけの人生』、その冒頭の語りがリアルによみがえる。

「生まれた土地は荒れ放題、今の世の中、右も左も真っ暗闇じゃござんせんか」

こんな世相だからこそ、「後列のひと」の登場人物たちの生き方が示唆するものは少なくないかもしれない。「自分はこう生きてきた。あなたはどうする?」と読者に語りかけてくる。

最後に登場する「後列のひと」は、東京五輪の選手村となった土地を東京都が超格安で民間に払い下げていたと「告発」する老不動産鑑定士だ。作者は自分の思いを主人公に重ね合わせつつ、好きな寺山修司の歌を引用する。「マッチ擦るつかのま海に霧ふかし身捨つるほどの祖国はありや」

この国を信じていいのか、問いかけているのである。