小三治と共に逝った「東京やなぎ句会」/大衆文化ジャーナリスト/太田博

発足は五十二年前。「代理出席は未婚の女性に限る」などと新選組にも劣らない奇抜な鉄の会則を定め、話題をさらった。

2022年1月号

LIFE

[闇を切り裂く蛍かな]

by

太田博

(大衆文化ジャーナリスト)

東京やなぎ句会の面々(『友ありてこそ、五・七・五』より)

「噺家」と呼ぶのに相応しい最後の落語家・柳家小三治が逝って(2021年10月7日、81歳)2カ月余――。喪失感はいまだに心に強く残ったままである。そして、その激震も収まっていない。小三治があの世に持ち去ってしまったモノの大きさをあらためて認識するばかりである。

落語界の象徴的存在であり、牽引車、支柱、カリスマ性、さらに人間国宝の重みなどなど冠言葉には事欠かない至宝だった。これらはいずれも残した音源や映像、書物などであがなえるが、小三治が持ち去って行ったモノとは、古典落語派が模範とすべき「たたずまい」「風情」「可笑しみと哀しみのさじ加減」「反骨精神」「粋なサスペンス」などなど、目に見えないモノばかりである。

小三治がこれらのすべてを兼ね備えていたわけではないが、演ずる落語にはそれらのほとんどがビタミン剤のように浸み込んでいた。この「落語の魂」というべき精神を弟子や後輩たちはしっかり受け継いできただろうか。記者として、評論家として四十年近く高座の小三治落語を見聞きし続けてきた者、残された者の懸念である。

死去の五日前まで高座に上がる

在りし日の小三治さん(2010年3月、写真/御堂義乗)

「落語に爆笑は不要」「笑わすだけが落語ではない」と言い続けていた人間国宝の先輩、師匠でもある五代目柳家小さんの精神と同一線上にある「魂」を小三治はしっかり継承し、後輩たちに引き継ぐべく奮闘してきた。小三治にはこのことへの不安を拭い切れず、死去の五日前まで高座に上がり続けたのではないだろうか。

それを知っていたからこそ、四年余り務めた落語協会会長の後任に二十歳以上も年下の柳亭市馬を充て、近代的な落語解釈で古典落語を盛り上げている春風亭一之輔らを真打に抜擢するなどの大改革を遂行した。こうした画期的な人事の断行には、保守的な落語界、席亭(寄せの経営者)、特に柳家以外の一門からはいささかの不平不満があったように聞こえてきたが、そこは「「天下の小三治」のひと言で何事もなく実施され、結果として今日の東京落語の隆盛へとつながっている。それでもまだやり遂げられなかったコトがたくさんあったに違いない。単なる「惜しまれる死」とだけで見送るには寂しい。

師の小さんとまではいわないが、小三治にも弟子は多い。中でも晩年における各地の高座に主としてお伴を務めたのが柳家三三(さんざ)だった。ちょっとした共通点がある。

三三の両親は大学進学を熱望していた。それだけの学力も備え、神奈川県でも有数の進学校で学んでいた。それに反抗して落語家になった愛弟子の意思に、親の反対を押し切って落語家になった自身の身の振り方を投影していたのかもしれない。もちろん、その才能、資質を小三治は見抜いてのことである。

師小さんから生前、弟子小三治に関する感想を伺ったことがある。

「小三治? あいつぁまた、少し間があり過ぎるんだ。ま、顔もいいし、間の取り方のひとつひとつが芸になっている。いい噺家になるさ」

と、まんざらでもない表情を見せていたのが印象的だった。可愛くて仕方がない、といった風情で――。

滑稽噺を軸とする柳派の芸がこうして滑らかに継承されているのがこの一件で見て取れた。小さんから余すところなく引き継いで来た小三治の芸は一門の柳家さん喬、権太楼、父親の名を継いだ六代目小さん、そして三三へとつないできた。彼らがこの財産をどう引き継ぎ、次世代へと渡して行くか、生真面目で照れ屋の小三治は見ていない振りをしながら、天国から厳しい目と耳を傾けているに相違ない。

ホームレスに「俳句をやってみないか」

落語家は、修業時から多くの趣味を持てと教えられる。そこで得られる豊かな経験、幅広い知識や情報、教養の有無が登場人物のすべてを一人で演じなくてはならない落語の深い味わい、厚み、幅の広さといった「栄養」となるからだ。真打昇進試験の実施で知られた立川流の総帥・談志は「試験科目」の中に趣味の多さ、出来映えを必須に加えていたことでよく知られる。

同じ小さん門下、同世代のライバルとして張り合っていた小三治自身も多趣味の持ち主だった。バイク、スキー、ハチミツ、塩、カメラ、オーディオ、クラシック音楽…。これらがすべて落語の中に溶け込み、滋養となって秀作を生み出してきた。

まず、バイクだろう。一門の金原亭伯楽、三遊亭圓窓らバイク好きの噺家仲間数人と「転倒蟲」なるグループを結成、行く先々で落語会を開きながら北海道をツーリングする「お遊び」を何年も続けた。そのバイクに関しては、本編より面白いと揶揄される長編まくら「駐車場物語」を生み出した。バイク用に借りていた駐車場にホームレスが住み着いてしまい、肝心のバイクが出せなくなるなど、二人の間に奇妙で滑稽な人間関係が生まれてしまうという爆笑編だ。

ある時、その男に「俳句をやってみないか」と声を掛けてにべもなく断られたという。男に俳句の才能を見出したかどうかは分からないが、生真面目でてらいのない発想・行動こそがユニークな可笑しみを作り出してきたのだろう。なにせ、明日の食事もままならない人間に向かって俳句をやろうと勧めたのですよ!

そう。小三治がどの趣味よりも夢中になったのは俳句ではなかったろうか。「東京やなぎ句会」の主力メンバーのひとりだった。会での俳号は「土茶(どちゃ)」。

この句会も小三治の死で、残った会員がたった一人になって五十二年間の活動に終止符を打った。

落語家、俳優、劇作家、劇評家、大学教授などそれぞれの分野で中心的な役割を果たしてきた人たちの集まりだった。ハワイ、ベトナム、香港など海外への吟行、句会を劇場公開して有料で観覧させるなど、奇想天外の企画で世間を笑わせ、さわやかな話題をさらった。「正統派」(なにをもって正統派というのかは分からないが)の俳人からは毀誉褒貶の声も聞こえてきたようだが、お歴々はむしろそれを楽しんでいた風でもあった。土茶も芸の事も仕事の事も忘れ、気遣いのない仲間たちに交じって人生の大半を楽しんだ。

遠慮無用、素のままをさらけ出した「やなぎ句会」での座興の様子は、折に触れて出版した『友あり駄句あり三十年』(日本経済新聞社刊)、『五・七・五――句宴四十年』『楽し句も、苦し句もあり、五・七・五、五百回、四十二年』『友ありてこそ、五・七・五』(いずれも岩波書店)から窺い知ることが出来る。

「やなぎ句会」とはどんな句会だったのか。小三治の死で終焉を迎えたが、後々まで伝説として語り継がれるであろう稀有な句会でどんな風に遊び、騒ぎ、振る舞っていたか、いや、作句も含めて――。

一人残された矢野誠一が「終息宣言」

発足は五十二年前。仲間数人と、共通の知人の出版記念の帰路に寄り込んだ喫茶店で思い出話をするうちに、「月に一遍くらい集まって、飯でも食おうよ」となり、「それじゃあ、句会でもやろう」と提案したのが入船亭扇橋で、当時『馬酔木』に投句していた。が、他は俳句の「ハ」の字くらいしか知識も興味もなかった。当時も売れっ子だった面々がどんな風の吹き回しで同調したのかは知る由もないが、俳句十七文字にちなんで毎月十七日を句会と決め、会名は亭号の柳家から採って「やなぎ」、会則も「欠席の場合は代理を出席させること、代理は未婚の女性に限る、その句友の女性に手を出した者は即刻除名、物故会員の補充はしない」といった新選組にも劣らない奇抜な鉄の会則を定めた。

修業時代に小さん宅で撮った小三治と扇橋(右)

鬼籍に入った順から、俳号・尊鬼こと神吉拓郎(放送作家、小説家)、道頓こと三田純市(演芸作家)は大阪出身、滋酔郎こと江國滋(評論家、随筆家)は無類の酒好き、余沙こと永井啓夫(日大教授)、変哲こと小沢昭一(俳優、民俗文化研究)、八十八こと桂米朝(落語家、人間国宝)、光石こと扇橋(落語家、句会の宗匠)、阿吽こと加藤武(俳優)、獏十こと大西信行(劇作家)は競馬狂、六丁目こと永六輔(作詞家)、そして土茶。十一人を送り出して一人残された徳三郎こと演劇・演芸評論家の矢野誠一は、「東京やなぎ句会」の開催予定日だった先の十月十七日に「やなぎ句会」の終息宣言を行った。

「終息宣言したら、なにか肩の荷が下りたような気分だよ。でも、何か気が抜けてしまった気分だよ」

小三治と二人きりになってしまった際にはもう覚悟は出来ていたようだが、寂しさと共に重い責任も感じていたのだろう。

「二人になるまで続けようよ、なんて言ってますが、将棋じゃないんだから……」と笑っていた生前の小沢昭一の言葉が現実になってしまった。

芸能、文化を主としたそれぞれの分野に影響力を持つ面々が余程のことがない限り、どんな「おいしい(高ギャラ)仕事」が入っても句会の参加を優先したという。もっとも、口達者のお歴々が揃う句会に欠席でもしようものならたちまち悪口雑言の標的にされてしまうのが怖いから、というのが本音らしいのだが……。

メンバーに酒呑みが意外に少ないのが不思議だった。道頓、八十八、徳三郎くらい。後は下戸である。それでいて句座はユーモリストたちの語りの修羅場となり、「笑いの戦場」のような騒ぎとなる。

ゲストに呼ばれた俳人、鷹羽狩行をして「あれは、句会じゃない」と言わしめた。そう言いながらも実際には毎年十二月の「忘年句会」には準メンバー並みの待遇で招かれ、楽しんでいたのだが……。

狩行に限らず、いつの間にか「やなぎ句会」には超一流の俳人がゲストとして招かれるのが通例となっていた。主だった客人を挙げると、富安風生、金子兜太、稲畑汀子、中原道夫、藤田湘子、黒田杏子、水原春郎、黛まどか、戸板康二…。俳句好きの三波春夫、冨士真奈美、吉行和子、加藤登紀子ら芸能人も加わり、先ごろ、小三治の後を追うように亡くなった瀬戸内寂聴も喜々として参加した一人だ。まさに綺羅星の如き豪華ゲスト陣である。それを誇り、ステータスとしている人もいたし、声が掛かるのを期待している人も多かったらしい。

その模様の一部は既刊の著書に掲載されているが、高級サロン風の洒落た雰囲気が漂ってくる。「雑談会」はただの芸人たちのお遊びとは思えない見事な座談会に仕上がっているのが驚きだ。

お伽噺を聴かせる母親のような噺家

雑談会の狂言回しをするのが主に土茶だった。豊富な趣味と話術の巧みさで席をまとめ上げてしまう。小三治特有の長編「まくら」の趣なのだ。「一度、俳句を作らない句会をやろうじゃないか」の「迷言」を吐いたのも小三治だった。

土茶の初期の作句に、

煮凝りの身だけよけてるアメリカ人

がある。名句か迷句かは分からないが、なんと無邪気な句柄だろうか。「子どもにお伽噺を聴かせる母親のような噺家になりたい」と言っていた小三治の本質を見るようだ。俳号の土茶も、無邪気な句を詠んだ小林一茶を意識していたのではないだろうか。問う機会を逸してしまったが、聞いておけばよかった。

「やなぎ句会」をこれまで継続させ、というより懇ろに面倒を見て来たのはひとえに唯一の俳人といえる光石こと扇橋である。小三治とは小さん門下の兄弟弟子。仲間たちがうらやむほどの仲の良さだった。句会の宗匠が光石でなかったら、小三治がこれほど俳句に精魂を傾けることになることはなかっただろう。

「扇橋が宗匠なので、東京やなぎ句会は四十年以上も続いてる……」「あいつがいなけりゃあ、すぐ掴み合いになっているよ」

光石が他界した際の小三治の述懐である。こうして破天荒な「東京やなぎ句会」は世間を笑わせ、話題を撒き、存在感を示し続けてきたのである。

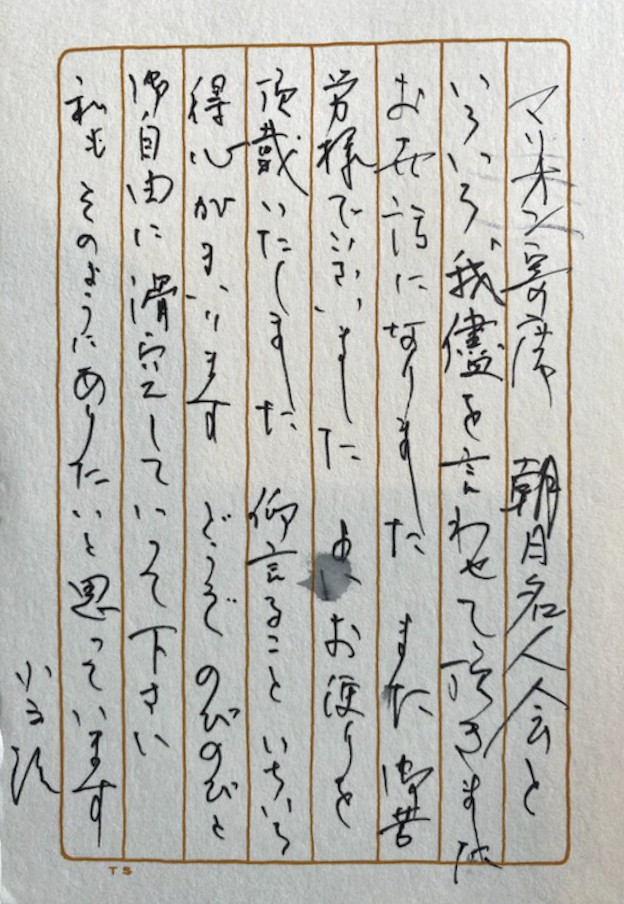

筆まめな小三治さんから筆者へのハガキ

扇橋と蛍眺めた山の家

扇橋が病に伏し、長く句会を休んでいた時に詠んだ土茶の友情の句である。幾度となくゲスト参加した黒田杏子も絶賛した。

以前、何かの用向きでもらったハガキに、

やはらかに闇を切り裂く蛍かな

の句が添えられてあった。そのまま額にしたいような鮮やかなペン字である。とにかく、達筆だった。筆まめでもあった。

今、この句を思い出して、改めて句境に思いを致す時、背負ってきた落語界という伝統芸能に明るい将来を静かに切り開こうとして来た小三治の辞世だったような気がしてならない。 (敬称略)