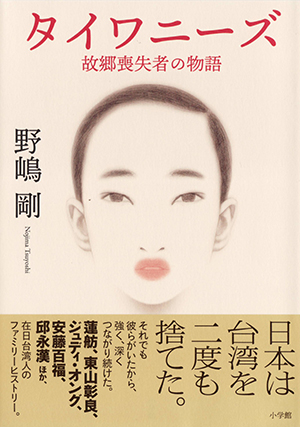

『タイワニーズ 故郷喪失者の物語』

台湾ルーツのしなやかな強靭さ

2018年8月号

連載

[BOOK Review]

by

中村計

(ノンフィクションライター)

本書では、さまざまな事情で日本と台湾の間に身を置かざるをえなかった身の上の人たちを、あえて「タイワニーズ」とぼかして呼んでいる。

新聞社の特派員として台湾での生活体験を持つ著者は「冷たい忘却の時代のなかで、誰が、日本と台湾をつないできたのか。タイワニーズたちだ」と書く。

そもそも日本人は、日本に住む台湾人に対する意識が薄い。それは人口が5万6724人(総務省データ)と少ないからだけではない。日本は韓国同様、台湾も統治した歴史を持つが、戦後、そのことによる摩擦はほとんど起きていない。それどころか、東日本大震災の時には250億円もの義援金が寄せられた。その要因の一つは、著者が指摘するように、タイワニーズたちが「円滑油」のような役割を果たしてきたからなのだろう。しかし、うまく溶け込んでいるゆえ、見えにくかった。

本書は、カップヌードルを発明した安藤百福、歌手や女優として一時代を築いたジュディ・オング、直木賞を受賞したベストセラー作家の東山彰良ら、台湾とつながりを持ちながら日本に住む10人のタイワニーズにスポットライトを当てている。

そのうちの一人で、世界的なエコノミストでもあるリチャード・クーは言う。

「私が米国人で、台湾系の名前だからうまく日本の政策の正しさを説得できたのかもしれませんね」

普段は温厚なタイワニーズたちだが、ときに隠していた牙を露わにすることもある。作家の温又柔は、台湾出身でありながら日本で育ったという自分のルーツをたどった『真ん中の子どもたち』という作品で芥川賞にノミネートされたが、受賞にはいたらなかった。その際、ある審査員の辛口な批評に対し、SNSでこう反論したという。

「『日本人の読み手にとっては対岸の火事』『当事者にとっては深刻だろうが退屈だった』にはさすがに怒りが湧いた。こんなの、日本も日本語も、自分=日本人たちだけのものと信じて疑わないからこその反応」

この至論は、日本人全員に向けられた言葉だ。

タイワニーズには故郷を持たないがゆえのたくましさがある。そんな中、ただ一人、違ったトーンで描かれているのは、第1章に登場する蓮舫だ。二重国籍問題が持ち上がったとき、政治家としての言葉だったのだろうが「私は生まれたときから日本人です」と発言した瞬間、彼女は最大のストロングポイントを失ってしまったのだ。

読後、タイワニーズのしなやかな強靭さを思いつつ、改めて目次を最初から眺め、ふと、そのことに思い至った。

BOOK Review バックナンバー

- 苦悩する「豊田章男」と紡ぐ言葉 (2025年12月号 )

- 政権中枢の「証言の数々」に刮目 (2025年08月号 )

- 申し訳ないが「読者を選びます!」 (2025年08月号 )

- 『なぜ倒産 運命の分かれ道』 (2025年03月号 )

- 超カリスマ池田大作の「黒い履歴書」 (2025年02月号 )

- 地方を元気に!「奇跡の酒蔵移転」の実録 (2024年12月号 )

- 「オバマ広島訪問へ」突き付けた切り札 (2024年12月号 )

- 「安倍発言」にメルケルが木槌を打った瞬間 (2024年11月号 )

- 上質のミステリーのような切れ味 (2024年07月号 )

- 中国の先端宇宙開発を読み解く (2024年07月号 )