秘話で綴る「昭和の群像」万華鏡

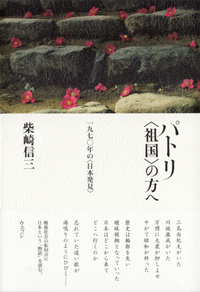

『パトリ 〈祖国〉の方へ 一九七〇年の〈日本発見〉』

2013年4月号

連載

[BOOK Review]

by

筒井清忠

(帝京大学教授)

本書は1970年を起点に昭和の群像を万華鏡のように描き出した書物である。東山魁夷、岡本太郎、丸山真男、小林秀雄、小津安二郎、司馬遼太郎、本田宗一郎、城山三郎、正田美智子、須賀敦子、村上春樹、江藤淳、ラフカディオ・ハーン、ドナルド・キーンらが扱われる。

著者と同世代の評者はいずれにも様々な感慨を想起させられたのだが、ここでは3点だけを紹介しておくことにしよう。

谷崎潤一郎亡き後日本人のノーベル文学賞は三島由紀夫か川端康成かということになっていたのだが、三島に行かず川端に行ったことに今でも疑問を感じている人は多い。これについてあるデンマークの作家は選考委員会から意見を求められ「三島は過激な左翼だから川端を強く推した」と裏事情を語ったという。この真偽は定かではないが西欧の日本理解がこの程度のものであったことは知っておいたほうがよさそうだ。

その川端は、昭和10年代の軍国主義の時代には流行の国粋主義に行かず西欧文化移入の未熟を嘆いていたのだが敗戦が近づくにつれ「古い日本」の喪失の「かなしみ」に思い至り「日本の美の伝統のために生きよう」と考え出したという。だから川端は戦後の占領軍の民主主義になびく世相に背を向け日本の伝統美学の再構築に向かって行き、それがノーベル文学賞に結びついたのだった。

大正期から昭和期にかけて一世を風靡した高畠(たかばたけ)華宵(かしょう)は戦後忘れられていたのを篤志家が庇護しその絵画を中心にまとめて作ったのが弥生美術館であった。この美術館の開館の日に駆けつけ華宵の『さらば故郷!』という少年が志を抱いて故郷の農村を出る様を絵にした作品の前で落涙したのが田中角栄だった。少年の日この絵の雑誌切抜きを見ては励みにしていたからだという。

田中の故郷は田中の力もあり高速交通網が広がり都市部と同じ生活が展開することになっていったが「田中の末期の眼に、その風景はどう映ったのか」。

1932年3月、世界恐慌で日本が疲弊している中、三井合名理事長・團琢磨は三井本館前で茨城県の尊皇青年・菱沼五郎に射殺された。孫の團伊玖磨は、急変に呼び出された父に母が慌ててベランダから投げた名刺の束が散乱して花弁のように空中を舞った情景が忘れられず、そのイメージに基づいて戦後、歌曲『花の街』を書き、これは11年にわたりNHKの定時番組主題曲として親しまれたという。

74年、茨城国体のために水戸の開会式場に入った天皇に供奉した茨城県会議長はかつて團を撃った菱沼五郎(小幡五朗)であった。

89年天皇崩御。大葬の礼に列席した團は、翌年秋に新聞で小幡の死を知る。「立派で穏やかな人」という評判を聞いていて一度雑誌で対談の企画もあったがこれは小幡の側から辞退してきた。天皇も小幡も『花の街』を聞いていたかどう かはわからないというが、二人が対談をしたら何を話したであろうか。

こうしたエピソードに満ちた本書からは昭和という時代を生きた日本人に対する著者の強い愛惜の念がひしひしと伝わってくる。心地よい読後感を生む書物である。

BOOK Review バックナンバー

- 命を削る労作「調査報道150選」 (2026年03月号 )

- 私と母の秘密の思い出「砂川闘争」 (2026年02月号 )

- 真相解明のためなら何でもやる矜持! (2026年02月号 )

- 苦悩する「豊田章男」と紡ぐ言葉 (2025年12月号 )

- 政権中枢の「証言の数々」に刮目 (2025年08月号 )

- 申し訳ないが「読者を選びます!」 (2025年08月号 )

- 『なぜ倒産 運命の分かれ道』 (2025年03月号 )

- 超カリスマ池田大作の「黒い履歴書」 (2025年02月号 )

- 地方を元気に!「奇跡の酒蔵移転」の実録 (2024年12月号 )

- 「オバマ広島訪問へ」突き付けた切り札 (2024年12月号 )